胸郭出口症候群(TOS)の原因・テスト・具体的なリハビリ・治療法とは?私が実際に患者さんにやっている理学療法を紹介します。

臨床で患者さんを診ていると、

なんか腕がだるい・肩甲骨周りが痛くなるんですけど・・・

それは大変!じゃあまず評価しないとだね!

疼痛部位・アライメント・感覚・筋力・反射・・・・・・・

という場面、ありますよね??

そんな時、

心の中

これは胸郭出口症候群かもしれないな・・・・

あれ、胸郭出口症候群のテストってどうやるんだっけ。。一般的なリハビリってどうやるんだっけ。。。。

と悩むこともあるのではないでしょうか。

一方で患者さんは

この痛みが本当に辛いし、ある姿勢で特に起こるから困るんだよな〜・・・

と、こんな感じになることも。。。

この記事を見れば、一般の方が気軽にその場で検査することが出来、すぐに病院に行くきっかけにもなるかもしれませんし、理学療法士の人にとっては診療のヒントにもなると思います。参考にしていただければ幸いです。

胸郭出口症候群の方はストレートネックである方、猫背な方が多いです。そうなると、首の周りの筋肉はガチガチに硬くなります。これは胸郭出口症候群をさらに悪化させる可能性があるのです。友人の理学療法士は親の肩こり解消のためにこれを購入していました!検討してみてもいいかもしれません。

もしくは今話題のマッサージガンですね。口コミも2000件以上あります。

スポーツ現場やクリニックでも話題に出るくらいのものなので、試す価値はあると思います。

胸郭出口症候群(TOS:Thoracic Outlet Syndrome)

胸郭出口症候群とは、

骨(肋骨・鎖骨など)や筋肉(特に斜角筋)で形成される胸郭の出□部分、またその近くを走行する腕神経叢(神経)、鎖骨下動静脈(血管系)のメカニカルストレス(圧迫・牽引・摩擦)によって上肢の痛みやしびれが生じる疾患

です。

20代がピークで男性よりも女性になりやすいです。

この胸郭出口症候群(TOS)は神経や血管に何らかのストレスがかかると症状が出現するため、

①動脈性TOS(arterial TOS)

② 静脈性TOS(venous TOS)

③ 外傷性神経血管性TOS(traumatic neurovascular TOS)

④ 真の神経性TOS(TN-TOS)

⑤ 議論のある神経性TOS(DN-TOS)

の5つに分けられると言われていました。

ただ、よく分からないですよね?笑

そのため今は

①動脈性TOS(arterial TOS)

② 静脈性TOS(venous TOS)

③ 神経性TOS(N-TOS)

に分類されています。しかも③の神経性のTOSが95%を占めるとも言われています。

そうなると、解剖学的にどのあたりでストレスが生じやすくなるのかが気になりますよね。

解剖学的に関与しやすい場所は

・斜角筋三角部(scalene triangle)⇨斜角筋症候群

・肋鎖間隙(costoclavicle space)⇨肋鎖症候群

・烏口突起および小胸筋間隙 (pectoralis minor space)⇨小胸筋症候群(過外転症候群)

です。

上記のそれぞれの場所で何らかのメカニカルストレスが生じることで血管や神経にダメージを生じ、腕や手などに痺れや痛みを生じさせるわけです。

それぞれの障害部位によって付けられる名前も異なりますが、むしろその方が理解しやすいかもしれません。

これらは圧痛が出現する場所も変わってくるのですが、それも後で書いて行きます。

胸郭出口症候群の評価:検査・テスト

ここまでで胸郭出口症候群のイメージは大体ついたかと思います。

では、胸郭出口症候群のテストを行ってみましょう。

私の痛みは胸郭出口症候群が原因なの・・・?

という時に私たちが行うテストですね。

一般の方も無理のない範囲であれば比較的容易に実施できると思いますので、やり方を紹介します。

また、個別に神経の検査する方法もありますので、こちらも要チェックな評価方法になります。

Tinel 徴候(Tinel sign)

鎖骨の少し上のくぼんでいる部分を指先で叩く

その時に腕に放散する痛みがでれば「陽性」と判断する

後に紹介するMorley test(モーレイテスト)の軽い負荷バージョンですね!

このテストは肩だけでなく、身体の色々な部分で行われます。神経の回復の目安にもなります。

モーレイテスト(Morley test)

このテストは血管の圧迫を評価するものではなく、神経の評価になります。

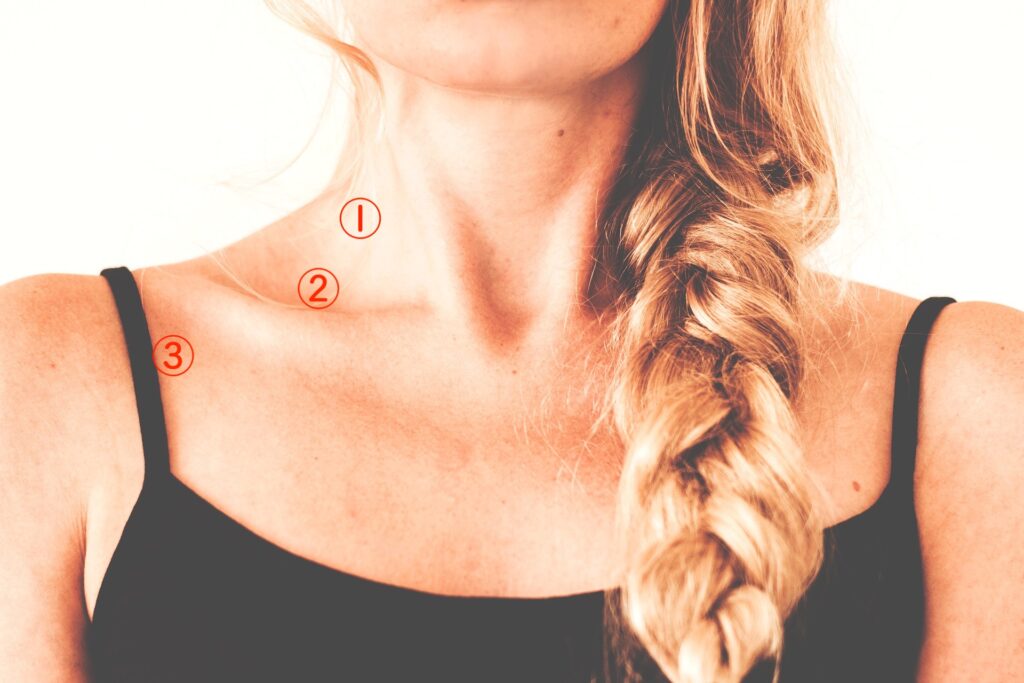

検査する人は、検査される人の鎖骨上窩を圧迫します。要は鎖骨の上のくぼんでいる所です!下の絵で赤丸で示しているところ!!

そこにある腕神経叢と言われる神経の塊が圧迫され、疼痛や放散痛が出現したら「陽性」と判断します。

この検査は自分で押しても大丈夫ですが、急に強く押さないように注意してください。

ルーステスト(Roos test)

以下の順序で腕を動かして行きます。

肩関節90°外転→肘関節90°屈曲→肩関節外旋→肩関節軽度水平外転

この状態のまま、3分間、手を開閉します(グーパーを繰り返す)。そうした時に手の痺れ、腕のだるさ、力の入れにくさ、痛み、チクチクする感覚障害が生じたら「陽性」と判断します。

ここでの注意点は、少し疲労感が出たり、大変だなぁと思うくらいのものは陽性とはなりません。健常な人でもこれくらいでも疲れたりしますからね。

このテストは肩関節外転位で検査をするので、肋鎖症候群・小胸筋症候群である場合に陽性になりやすいと考えられます。もしくは神経性の要因でも陽性になります。

ライトテスト(Wright test)

患者さんの橈骨動脈を触りながら

肩関節90°外転→肘関節90°屈曲→肩関節外旋→肩関節水平外転

の順で動かします。

このテストは肩関節外転+水平外転に動かしますので、肋鎖症候群・小胸筋症候群である場合に陽性になりやすいと考えられます。

また、この腕の動かし方ではライトテスト(Wright test)と呼ばれますが、腕を動かした後、検査する腕とは反対側に首を回した時に、触っていた橈骨動脈が減弱・消失するかどうかを確認するのはアテンテスト(Allen test)と呼ばれます。

アレンテスト(Allen test)

患者さんの橈骨動脈を触りながら

肩関節90°外転→肘関節90°屈曲→肩関節外旋→肩関節水平外転

の順で動かします。その後検査する腕とは反対側に首を回した時に、触っていた橈骨動脈が減弱・消失した場合に「陽性」と判断します。

このテストは肩関節外転・水平外転方向に動かしますが、その動きでは判断しません。「首を反対側に回したときにどうなるか」なので、斜角筋症候群の際に「陽性」になりやすいと考えられます。

エデンテスト(Eden test)

別名、肋鎖症候群検査とも呼ばれます。

患者さんの橈骨動脈を触りながら、検査する人は

検査される人(座位もしくは立位)の両腕を後ろ斜め下に引っ張る(肩関節伸展+牽引)

その時に触っていた橈骨動脈の拍動が減弱・消失した場合に「陽性」と判断します。

両腕を触っているのは左右差を確認するためです。

このテストは、別名の通り、肋鎖症候群の際に「陽性」になりやすいと考えられます。

アドソンテスト(Adson test)

このテストは胸郭出口症候群の検査の中でも最も有名なものかと思います。

検査する人は検査される人の橈骨動脈を触りながら

検査する腕の方を向いてもらう→そのまま首を反らせる→その後深呼吸をしてもらう(同側頚椎回旋+頚椎伸展+深呼吸)

その時に触っていた橈骨動脈の拍動が減弱・消失した場合に「陽性」と判断します。

同側(症状が出ている側)に首を回し、首を後ろに反らせると第一肋骨・前中斜角筋で作られる隙間が狭くなります。また深呼吸をさせることで胸郭が上昇し肋鎖間隙が狭くなり血管や神経が圧迫されるために症状が出現します。

一般に斜角筋症候群・肋鎖症候群の際に「陽性」になりやすいです。

ハルステッドテスト

このハルステッド法(Halstead Maneuver)はメジャーとは言えませんが、胸郭出口症候群を判別するテストの1つです。

検査する人は検査される人の橈骨動脈を触りながら

首を大きく反らせる→そのまま検査する腕の反対側に首を回す→その後に橈骨動脈を触っていた腕を下に引っ張る

その時に触っていた橈骨動脈の拍動が減弱・消失した場合に「陽性」と判断します。

圧痛部位

上記の検査を行うことは非常に重要ではあるのですが、実は偽陽性率(実際には陽性ではないのに陽性と判断してしまうこと)が高く、検査自体には高い信頼性を示さないと言われています。

そのため、これらだけで判断することはできないということです。

そこでさらなるヒントになり得るのが、圧痛部位になります。

このように圧痛部位が生じやすい部分がいくつかあります。これらの場所で圧痛を認めた場合、

①斜角筋症候群

②肋鎖症候群

③小胸筋症候群

を疑いやすいのです。

そのため、自分で押してみて、大体どのあたりに痛みが出現しやすいのか、どこが普段痛いのかをチェックしておくと、病院に行ったときに先生に伝わりやすくなるのではないかと思います。

注意点

先ほども少し書きましたが、このTOSの検査は高い信頼性はありません。

TOSではない人でもこれらのテストが陽性になったりすることがあります。そのため、しっかりと症状・現病歴・既往歴などの確認と、複数のテストを複合して検討することが重要だと考えます。

また疼痛が出現した時にはその動き・テストは無理してやりすぎないようにしてください。急性期の場合、状態を悪化させてしまう可能性があります。

胸郭出口症候群のリハビリ・治療法

次はリハビリテーション・治療法についてです。

胸郭出口症候群の治療法には手術療法と保存療法があります。

手術療法は、絞扼されている原因となるものを切除する内容になります。

例えば肋骨や斜角筋といったものを切除することで、近くを走行する血管や神経の圧迫を解除してあげるというものですね。物理的に圧迫を解除するので、イメージしやすいと思います。

評価内容

私は理学療法士ですから、ここでは保存的治療・リハビリテーションについて紹介します。

まずは評価ですね。胸郭出口症候群が疑わしい場合、私だったらどのような所見を確認するのかを挙げてみます。

・症状:上肢の疼痛・痺れ、頭痛、めまい、手指の浮腫、発汗(自律神経症状も確認する)

・普段の姿勢やアライメント:頭部前突や胸椎後弯、肩甲骨外転・前傾、骨盤後傾、股関節屈曲、膝関節屈曲、足関節底屈位になっていないか。鎖骨低位か、肩峰が下がっているか、

・Tinel 徴候・ルース・アレン・エデン・アドソン・モーレイ・ハルステッドテスト(全て前述した内容)

・胸椎回旋可動性(四つ這いで片手を頭の後ろに置いた状態で体幹を回旋させる。この検査では、症状のある側で可動域が低下しやすい)

・肩甲骨下制テスト(肩甲骨を下に下げると症状が増悪したら陽性)

・肩甲骨挙上テスト(下制テストの逆で、肩をすくめる方向に動かすと症状が軽くなったら陽性)

・広背筋弛緩テスト(胸の前で両肘をくっつけ、くっつけたまま顔の前まであげる)

・肩関節外転可動性に伴う肩甲骨の可動性

・圧痛:胸鎖乳突筋・前斜角筋・肩甲挙筋・頭半棘筋・後頭下筋群・小胸筋・前鋸筋・菱形筋・棘下筋・棘上筋・小円筋・広背筋

・筋力:手指・手・握力。

などですね。

当然のことながら現病歴や既往歴、疼痛部位や性質、MRIや感覚検査、両側か片側か、疼痛増悪もしくは軽減する動き、神経伝導検査や針筋電図初見なども要チェック項目です!!!

姿勢に関しては

○男性の場合はガッチリとした体格で肩甲帯の不安定性のない圧迫型

○女性の場合は猫背で痩せ型な体格で肩甲帯の不安定性のある牽引型

が多いです。

基本的にリハビリテーションでは胸郭出口症候群を直接治すというよりは、胸郭出口症候群になりやすい姿勢・動作を修正し神経や血管のメカニカルストレスを軽減させるのが目標です。

また、いい姿勢の状態で日常生活・スポーツを行うために、肩甲帯周囲・体幹・下肢の機能改善も同時に向上させる必要があります。

そのためには装具を利用する場合もありますが、ここでは割愛します。。。

さて、実際に行う理学療法の紹介です。

リハビリテーション

・肩甲帯周囲スパズム除去:腹式呼吸の練習、肩甲骨の挙上・内転運動

・斜角筋、小胸筋・肩甲帯周囲のmildなリラクゼーション・ストレッチ

・鏡を使用して適正な姿勢をフィードバック

・胸椎伸展可動域練習(腰椎伸展代償に注意!腰痛に直結する!!)

・体幹トレーニング:ドローイン、ブレーシング、

・上肢筋力トレーニング:壁での腕立て伏せ+ブレーシング(前鋸筋や腹筋)、バランスボールを壁に押し付けたまま円を描くようにして動かす練習(肩甲帯周囲強調性)、うつ伏せで両手を上にあげ、腕を床から離すように上にあげる(僧帽筋下部・中部)

・肩関節トレーニング:セラバンドを使用して1st・2nd・3rd内外旋ex(腱板)

・肩甲胸郭関節の可動域練習としてリブグラブ(背臥位で体幹回旋ストレッチしながら回旋側の手で肋骨を回すように手伝う)

・姿勢修正に必要であれば頸部リラクゼーション、大臀筋やハムストリングスのストレッチ、足背屈ストレッチなども検討するといいと思います

実際にTOSの患者さんが来た時には、これらの練習を中心に介入することが多いと思います。

実際に実施する頻度は前述したものよりは少ないですが、引き出しとして神経モビライゼーションについても覚えておくといいと思います。

いずれも、即時効果が見られれば少なからずメカニカルストレスが軽減されていると判断できますので、継続して行っていくといいのではないかと思います。

練習の中には筋硬結、要は凝りの部分を解消させる練習も入ってきます。今話題のマッサージガンですね。これくらいであれば器具を用いて自宅でもできます。

理学療法士の方は、肩の勉強をするならこの本がおすすめです。具体的な練習方法、評価の進め方も書いてあり非常に勉強になります。

神経モビライゼーション

先ほど紹介した神経モビライゼーションは、身体の中で神経が上手く滑走しないとスムーズに動かないため、神経が障害されるという場合に適応になります。

方法はそれぞれで異なりますので、各テストの詳細説明を見てください。

⇨ ULTT1・ULTT2 Med (2a)・ULTT 2 Rad (2b)・ULTT3

リハビリテーション専門職の方であれば当然画像の読影が必要になってきます。

しっかりと勉強して画像からもヒントを得られると相当有利になると思います😁

まとめ

今回は胸郭出口症候群についての評価・リハビリテーション内容について紹介しました。

あくまでも一例ですので、患者さんによって治療内容を変更する必要がありますので、参考程度にお願いします。

少しでも今後の臨床や医療機関への受診のきっかけになれば幸いです。

一般の方も痛みの不安や心配になることがあれば医療機関への受診をお勧めします。

あくまでも個人的な見解を含んでおり正確性を保証するものではありません。実際に行う場合は各自の判断と責任で行うようお願い致します。また当記事の目的は、医療従事者以外の方が各々で判断できるようにすることではありません。納得して医療機関にスムーズに受診が出来るようなアドバイス、もしくは新人の医療従事者向けとなりますので、無理な範囲を超えて行わないようお願い致します。

Ferrante MA, Ferrante ND. The thoracic outlet syndromes:Part 2. The arterial, venous, neurovascular, and disputedthoracic outlet syndromes. Muscle Nerve 2017;56:663-73.

Sanders RJ, Hammond SL, Rao NM. Thoracic outlet syndrome:a review. Neurologist 2008;14:365-73.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/218dfc9d.bafe89a7.218dfc9e.637ea020/?me_id=1384574&item_id=10000009&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftechlove%2Fcabinet%2F08181767%2F08181769%2Fimgrc0088063085.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/219cd0d3.fea13ce0.219cd0d4.36af6a1c/?me_id=1343342&item_id=10000389&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fleapgrow%2Fcabinet%2Fmytrex%2Fp0%2Fp00_rb01_med.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21a0e769.872d03b2.21a0e76a.e96721d5/?me_id=1364854&item_id=10000790&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnagamori%2Fcabinet%2F07943006%2Famsj043.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1acd1bd3.ac21be5c.1acd1bd4.4abc3b36/?me_id=1213310&item_id=19125976&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2308%2F9784758102308.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1acd1cf2.2c88150f.1acd1cf3.fed0e12e/?me_id=1278256&item_id=16503821&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F8354%2F2000005238354.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)